Hace unos setenta millones de años en la historia del caballo , en el período eoceno, se ubica al Eohippus o caballo de la aurora, aquel de los primeros ancestros de lo que hoy conocemos como caballo y que era mucho más pequeño de lo que son hoy. Hace 34 millones de años aparece una descendencia del anterior, el Mesohippus, que apareció en el oligoceno. En el mioceno (hace 23 millones de años) aparece en las planicies de lo que hoy es Oregón, Montana, California y Texas en América del Norte, el Merychippus, animal más grande que ya galopaba. Ya desde hace entre 5 y 2 millones de años apareció el Pliohippus, el antecesor directo del género Equus.

El primer pacto del hombre fue con el fuego. Pero el segundo fue con el caballo, dándose dicho pacto “entre la prepotencia y el miedo”. Luego de que fuera para el hombre presa de caza y nada más, el caballo después le permitió al ser humano dominar geográficamente el mundo. Existen registros de arte rupestre en el paleolítico hallados en la Cueva de Lascaux (21.000 años) o la Cueva de Mas D’azil en Francia (14.000 años) que colocan al caballo ya presente y formando parte de la vida junto con el ser humano.

Mas D’azil (Ariége, Francia)

Si bien en el neolítico (hace unos 10.000 años) nos transformamos en agricultores y pastores, el jinete continuó habitando, estableciendo una filosofía intrépida de existencia. Los jinetes de caballos aparecen según Vidart (1967), cerca de 3000 años A.C, habiendo diferentes etapas en Asia, Persia y una tercera etapa de cabalgantes americanos. Para los antiguos nómadas mongoles el caballo es el padre de la estirpe humana, sosteniendo el mito de que el padrillo Dzigithai fecundó a una mujer. Los mongoles percibían al caballo como un ser sabio, dotado de poderes mágicos, capaz de adivinar el porvenir, y en toda la cultura indoeuropea, los grandes dioses tienen algo que ver con la especie equina.

Los nómadas asiáticos (entre estos los mongoles que cruzaron el estrecho de Bering) y norteafricanos criaban, domaban, amansaban y montaban cotidianamente caballos, incorporándolos a su cuerpo y espíritu, conviviendo con ellos. Eran los centauros absolutos. Sin embargo, no todos los grupos antiguos contaban con estas virtudes: egipcios, romanos e hititas sólo importaban caballos o los utilizaban nada más que para arrastrar carros de combate (Vidart, 1967).

Se piensa que el ser humano y el caballo tenían destinos paralelos, aunque con tratos hacia el animal muy distintos por parte de distintas culturas. El mongol mostraba ternura y construía una pareja solidaria con su caballo a diferencia de los númidas del norte de África. La filosofía de la equitación convirtió al caballo en el alter ego del jinete en algunos lugares.

Dato mata relato. Deconstrucción de “la tradición”

Una idea más o menos generalizada dice que el caballo si bien habitó en las américas, se habría extinto cerca de hace 13000 y 11000 años, acreditando a los conquistadores españoles la responsabilidad de reintroducir el animal en América a los pueblos indígenas durante la conquista, reflejándose así una narrativa colonial eurocéntrica. Sin embargo, se han publicado recientemente investigaciones que permiten pensar que muchas naciones nativas amerindias siempre contaron con caballos y que cuentan con cultura relacionada al caballo desde mucho antes de la llegada de los conquistadores, incluso en la región del río de la Plata, Rocha y la Patagonia (Bracco, 2016; Horse Collin, 2017; Dabezies et al. 2021; Treal, 2023). El conocimiento tradicional indígena amerindio ha sido generalmente excluido e invisibilizado intencionadamente para su aceptación académica. En estos hallazgos, Horse Collin (2017) concluye que los caballos indígenas sobrevivieron la era de hielo, manteniendo una relación hombre caballo desde el pleistoceno hasta el primer contacto. Cobra sentido el desajuste que el propio Vidart advierte en su obra, cuando señala un aspecto que llama la atención justamente cuando califica de “mimetismo biológico” que hizo “a los jinetes avezados” que “volvieron el caballo contra los sorprendidos españoles” (Vidart, 1967. p. 97). Podría permitirse el lector que así lo decida, que el vínculo de aquellos avezados jinetes nativos tenían con los caballos, proviniera de mucho antes de la colonización.

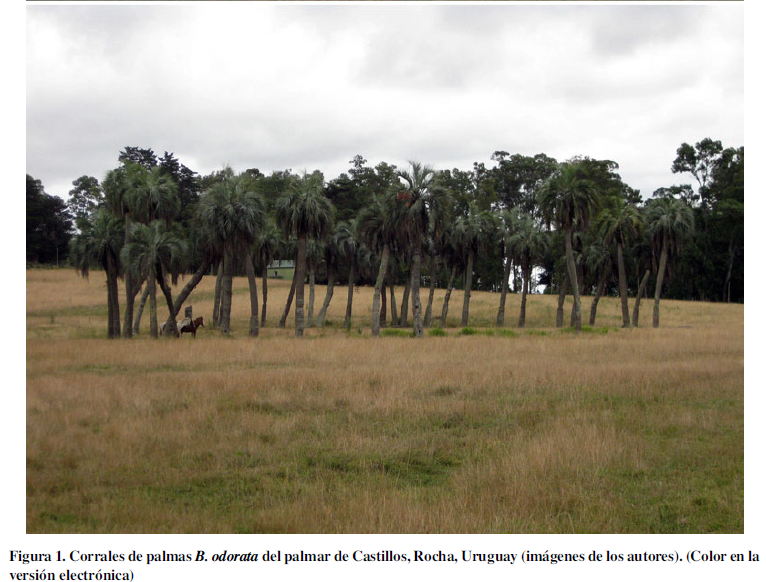

Sabemos por ejemplo que el corral redondo y el bozal fue pensado por pueblos originarios (Scarpati, 2020). En el sureste de Uruguay, en la frontera rochense con Brasil, contamos con corrales de palmas desde el año 1600, mucho antes de la llegada de los colonos europeos a nuestras zonas y donde los indígenas genoa-minuanes ya trabajaban con animales apoyados por la vegetación con prácticas ganaderas precolombinas que vinculaban humanos, animales y vegetales (Dabezies et al. 2021). Sabemos además por hallazgos arqueológicos, que la presencia de caballos en Uruguay data de fines del 1400, tiempo muy anterior a la sociedad colonial, por lo cual, las prácticas ecuestres y la experticia del manejo del caballo de las sociedades precolombinas se pudo haber dado sin ayuda colonialista, siendo que por cierto reconocían las virtudes ecuestres de Charrúas y Guenoa-Minuanes (Bracco, 2016). Incluso según Bracco (2014) el caballo y su accesibilidad fue uno de los motivos por los cuales fueron derrotados tempranamente los nativos, al volverse un mecanismo utilizado por parte de los colonizadores, el limitarles el acceso a este animal al mínimo posible.

No es lo mismo ser jinete que ser domador, ni tradición es lo mismo que persuasión solidaria.

La domesticación del caballo fue una de las hazañas que engrandecieron a la humanidad. El caballo incorporado a la civilización cambió el curso de la historia y el alma del ser humano. Antropológicamente, Uruguay fue en la prehistoria un crisol de etnias indígenas que luego se constituiría en una matriz donde aborígenes americanos, blancos europeos y negros africanos se mestizaron. La idea y el imaginario antropológico típico del domador gauchesco muestra contradicciones respecto a lo que se propone desde la doma natural en algunos aspectos. Podemos coincidir que son personas de hechos y no de palabras, pero cuando vemos descripciones históricas, se coloca al domador gaucho defensor de la tradición enfrentado a una bestia salvaje con la que combate, oponiendo fuerza y estrategia del alma, a una ciega energía de potros. (Vidart, 1967). El domador criollo se enfrentaba al potro tal como su ascendencia se enfrentaba al aborigen. Para el gaucho criollo domar significaba quebrar a la bestia de forma definitiva, siendo la doma un acto conquistador que sirve de prueba de brutalidad y destreza que entrona al hombre y somete a “la bestia”. El occidental necesita oponerse a la absorción de la naturaleza, irguiendo su poder, avasallando la naturaleza zoológica con su personalidad conquistadora. Domar es para ellos sinónimo de sacrificio, valor, idoneidad, energía, exposición física a marcas y estigmas de esa guerra que es la doma tradicional que luego de doblegar la resistencia, intentan enseñar. El gaucho va a buscar a los caballos proclamando su calidad dominadora al quebrar el orgullo de los potros en duelos violentos; como el gaucho nace fuera del círculo de los caballos, doma afirmando su poderío sobre la bestia. Para él, el ambiente es un marco y el animal un servidor, instaurando su mundo psíquico sobre el mundo físico (Vidart, 1967).

Por su parte, el indígena se lleva a los caballos a su aduar (campamentos y chozas marginales). Este sí estaba adherido a la naturaleza, empleando técnicas lentas y persuasivas que pretendían ablandar lentamente como lo hacía el pampa o el charrúa, con manoseo y solidaridad. El indio intentaba unir al caballo y al humano. Lo que podemos llamar amanse o adiestramiento es una obra que demanda perseverancia y sutileza, y jornadas pacíficas de trabajo paciente. Según su cosmovisión, al caballo se le habla, se le acaricia. El “infiel” indígena no aplicaba la doma violenta en las tolderías; el amanse o adiestramiento y la doma formaban para ellos un sólo proceso en el que sobaban la paciencia, oponiéndose al choque agresivo. Los nativos expresaban otra concepción de vida, otros ritmos cósmicos. No se entienden como conquistadores del paisaje sino un elemento más del lugar (Vidart, 1967).

José Hernández en La Vuelta de Martín Fierro escrita en 1879, describe cómo los indios pampas adiestraban a sus cabalgaduras, reconociendo su superioridad pragmática del método indígena:

Y aunque yo sobre los bastos

me sé sacudir el polvo,

a esta costumbre me amoldo;

con pacencia lo manejan

y al día siguiente lo dejan

rienda arriba junto al toldo

También Martín Fierro condenaba el combate ponderado por el gaucho que utilizaba mañas de mala ley o mala intención:

Muchos quieren dominarlo

con el rigor y el azote,

y si ven al chafalote

que tiene trazas de malo,

lo embraman en algún palo

hasta que se descogote

Todos se vuelven pretextos,

y vueltas para ensillarlo;

dicen que es por quebrantarlo,

más compriende cualquier bobo

que es del miedo del corcovo

y no quieren confesarlo.

Así como también elogiaba al domador paciente y empático:

Aventaja a los demás

el que estas cosas entienda;

es bueno que el hombre aprienda

pues hay pocos domadores

y muchos frangoyadores

que andan de bozal y rienda

Aquí el término frangollador representa a aquél que amedrenta y quebranta de forma apurada y mal.

Dirá Vidart (1967) que efectivamente hay pocos domadores. Este conoce la comunicación franca, la caricia exacta, el cruce donde se aploma la ira ante el espacio personal, sabe conservar frente al reino de lo puramente irracional de la bestia, la co-existencia consistente con el hombre.

El caballo y los nativos indígenas-la historia del caballo

En la etnología americana, una de sus etapas más importantes es la de la transculturación del caballo a los nativos amerindios. El habitar el caballo las praderas salvajes contactando con la naturaleza desnuda de sequías, migraciones, veranos áridos, helados y lluviosos inviernos, impactaban en su armonía física y actitudinal por necesidad de adaptarse al medio con rusticidad e instintos ariscos defensivos. Los baguales de las pampas y cuchillas en contacto con la naturaleza rescatan la sabiduria instintiva de la manada prehistórica revalidando estrategias vitales como el gregarismo, la astucia y la fuerza. Los indios pampeanos, los de las cuchillas orientales, los llanos venezolanos y norteamericanos se conectaron con la caballada “chúcara”, volviéndose domadores amansadores y jinetes que convirtieron a este animal en temibles máquinas contra los conquistadores y descendientes criollos. Fueron los nómadas cazadores que luego se enfrentaron con agresividad al conquistador, los beneficiarios de la equitación, recibiendo al caballo como un don enviado por los dioses. Pasan a diseñar nuevas estrategias de combate, revalorizan la lanza, surgen los malones (táctica ofensiva practicada por charrúas y mapuches) y las correrías (pieles rojas del norte).

Los indios nómadas de las llanuras primero descubrieron en los caballos una fuente de alimento y posteriormente un aliado para la guerra, volviéndose grandes jinetes, incorporando a su cultura los símbolos y las potencialidades de la equitación para inaugurar un imperio de resistencia intrépida. En América del Sur, durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX el caballo conmovió la sociedad y mentalidad indígena, adoptándolo como motivo fundamental y razón zoológica de su existencia. Se convirtió en ente simbólico, fuente de rituales y ceremonias, inaugurando un complejo cultural con valores que ordenan su macrocosmos y microcosmos. La conexión con la equitación limitó la matanza del caballo para su consumo, salvo cuando se destinaba a actos rituales. Pasó a formar parte de ceremonias de paso y ritos que consagraban etapas de la vida, desde el nacimiento y hasta en los rituales de muerte el indígena involucró al caballo. Cuando un cacique moría, los pampas sacrificaban a su caballo favorito; para entrar en combate llenos de poder y agilidad, los guerreros indígenas empapaban los pelos del caballo con sangre de potro (Vidart, 1967).

Un pacto existencial: la historia del caballo en la construcción de un vínculo centáurico.

En un nómada de a caballo, equitación y existencia van unidas. No separadas como antojadizamente lo quiso el hombre civilizado, dividiendo entre arte y técnica. Pero son forma y contenidos de una actividad integral. En el indio ecuestre, la destreza del caballista iba aparejada a una habituación del cabalgante, siendo el Ser de a caballo y el andar a caballo partes proporcionales de la vida cotidiana. El caballo apareció como un medio y se convirtió en un fin: indios y caballos se fundieron en un nudo centáurico, en una comunión biológica y espiritual trascendental. De esta simbiosis, la relación primaria entre el indio y su caballo llevó a que el acto de la doma se volviera profesión de fe a modo de pacto entre fuerzas cósmicas que definieron la existencia.

El indio como hombre en estado de naturaleza tiene una actitud muy distinta ante este animal a lo que nos ha enseñado “la tradición gauchesca”. No se cría lejos del caballo sino entre los caballos. El animal es un alter ego de su personalidad, por lo que no doma quebrando sino persuadiendo; aíndia al caballo mientras él se hipifica (Vidart, 1967). Animal humano, animal no humano y entorno son una misma cosa en su cosmovisión. Naturaleza y cultura se sincronizan y empastan en un mismo ritmo, dando como resultado un caballo indio con un temperamento acorde al de su amo, y un indígena que se amolda y mueve adaptado sobre la bisagra vital del caballo como una misma cosa. El indio no quiere bestias espectaculares para mostrarse, quería aliados útiles para invadir y pelear, atravesar las llanuras y galopar en el descampado o el serrano. No doma empleando el rigor del rebenque, el martirio de la espuela y la sorpresa del apretón de piernas. Para los nativos esto rompe el alma del animal dejándole en el fondo una huella mnémica traumática que irrumpirá en momentos inesperados de desbocamiento por crear animales impredecibles.

El indio amansa de modo pleno, instalando en todos los pliegues de la existencia del bagual y de su instinto animal, su presencia persuasiva. Domar para el indígena es coexistir con la cabalgadura así como vivir es convivir con el potro, tal como se lo encuentra descrito en Martin Fierro:

En el caballo de un pampa

no hay peligro de rodar,

¡jué pucha! y pa disparar

es pingo que no se cansa;

con prolijidá lo amansa

sin dejarlo corcobiar,

Pa quitarle las cosquillas

con cuidado lo manosea;

horas enteras emplea;

y por fin, sólo lo deja,

cuando agacha las orejas

y ya el potro ni cocea.

Jamás le sacude un golpe

porque lo trata al bagual

con pacencia sin igual;

al domarlo no le pega,

hasta que al fin se le entrega

ya dócil en animal

No todos fueron mesurados y amables con los caballos. Los indígenas de la Patagonia utilizaban métodos más duros, maniatándolos y forzándolos para colocarles cuerdas en la boca. Pero se reconoce que estas prácticas indígenas de los patagones eran la excepción. El indio domaba despacio “entradoramente”, sin sangre, sin golpes, sin susto. Querían compañeros convencidos, pacientes, mansos y corajudos, no atemorizados. Luego las tropillas se adaptaban a las tolderías, criándose potrillos con indígenas adolescentes, generándose por el mutismo del nativo, una tranquilidad silenciosa en el animal no humano. El indígena pragmático e instintivo amansaba caballos que rindan, no pingos que se luzcan, volviéndose su sombra, su doble sigiloso y servicial. El caballo del indio era avisado, práctico, veloz cuando se lo requería y dócil cuando era importante. Al decir de Vidart (1967) un caballo para las buenas y para las malas que no era ambivalente para cumplir con los cometidos de su pueblo ecuestre. El indígena nativo lograba increíbles cosas con el caballo y al mismo tiempo era un gran jinete porque para ellos amansar, domar y adiestrar era una sola tarea, haciendo que el caballo siempre aprendiera, siempre respondiera al aindiarse.

Yo me le senté al pampa;

era un oscuro tapao,

cuando me hallo bien montao

de mis casillas me salgo;

y era un pingo como galgo

que sabía correr boliao.

Para correr en el campo

no hallaba ningún tropiezo:

los ejercitan en eso

y los ponen como luz,

pa dentrarle a un avestruz

y boliar bajo el pescuezo.

El pampa educa al caballo

como para un entrevero;

como rayo es de ligero

en cuanto el indio lo toca;

y, como trompo, en la boca

da gueltas sobre de un cuero.

Lo barea en la madrugada;

jamás falta a ese deber;

luego lo enseña a correr

entre fangos y guadales;

ansina estos animales

es cuanto se puede ver.

Martín Fierro (José Hernández)

Describen al caballo del indio como blando de boca, firme de manos, liviano de abajo, esquivando boleadoras en enfrentamientos, sacándoles el cuerpo, hasta incluso escapando a los saltos a las boleadoras que los alcanzaban cual liebre de 500 kgs. Y así montado, el indio también realizaba proezas encima de su sombra ya casi convertido en semejante. Existen relatos de prácticas guerreras de indígenas en las que describen cómo peleaban en los entreveros en su caballo, para de un salto bajar a pelear en suelo y sin poder predecirlo nuevamente subían a su caballo para continuar la afrenta. “Los ojos pudieren perdérseme en la contemplación del entrevero y de la agilidad de los indios en pelear de pronto de a caballo, de pronto de a pie y en un momento de nuevo a caballo” (Vidart, 1967. p.120).

Su destreza provenía del ejercicio aplicado de un arte integral, ya que desde la infancia, luego del ritual ceremonial de horadar (agujerear) las orejas y llegando a 5 años montan solos a caballo tomándolos de la crin para correr al galope llevados por el familiar animal. Desde niños ya cuidan el ganado a caballo, practican el arte de arrojar el lazo y la boleadora, aprenden a lanzar la lanza y usar la honda llegando a los 10-12 años a tener más apariencia y fuerza física que los europeos de 20-25 años; y ya concluída su educación se integran a las excursiones de las tribus, participando de los malones en los que demostraban temeridad y audacia. La transmisión de valores y saberes técnicos se cumplía a caballo, encontrando el nativo sobre el lomo del animal su espacio vital, su hogar y microcosmos. Describían a los indígenas teniendo la costumbre de descansar sobre el lomo del caballo, echándose como en una cama, haciendo la cabecera en el pescuezo y extendiendo las piernas cruzadas en las ancas permaneciendo horas enteras. Hacían todo montados y en marcha, la equitación indígena tenía fines funcionales y concretos; apuntaba a la vida, tanto fuera en pelo o en recados domésticos, y algunos relatos cuentan que charruas como Abayubá morirían en los enfrentamientos contra los invasores, abrazado a su caballo, intentando cortar sus riendas con los dientes (Barrios Pintos, 1991).

Doma india y doma natural

La llegada de la doma natural a nuestra sociedad ha sido de gran importancia. Cuenta con puntos de encuentro con la doma india en aspectos que son fáciles de identificar. Un método y una ética en cómo se concibe al animal que dista de los intentos gauchescos de conquista violenta que se propone quebrantar y romper el alma del caballo. Una ética de cuidado, empatía, acompañamiento y ayuda mutua que prioriza los tiempos del caballo y no los del antojo del hombre. Si bien este método muchas veces se ve atacado por prejuicios que más que argumentos prácticos parecen ser ataques de alguien que siente inseguridad y miedo ante lo nuevo, en su hacer y en sus resultados la doma natural interpela y cuestiona hasta los valores tradicionales más rígidos sobre esta práctica. Particularmente, la escuela AMURA cual tribu contemporánea, tiene en sus características la conformación de un equipo multidisciplinario al que los une una misma mirada y la misma intención hacia los caballos. Una postura que confía en su forma de hacer las cosas y que así mismo se refuerza en cada caballo que se va de la escuela con experiencias emocionales correctivas que le darán mayor calidad de vida.

Referencias

Barrios Pintos, A. (1991). Los aborígenes del Uruguay. Montevideo: Linardi y Risso.

Bracco, D. (2014). Charrúas y Guenoa-Minuanos: caballos, mujeres y niños. Temas americanistas,33(2014),pp.113-129. http://dx.doi.org/10.12795/Temas-Americanistas.2014.i33.05

Bracco, D. (2016). Difusión temprana del caballo en territorio de la actual República Oriental del Uruguay: arqueología e historia. Temas americanistas, 37(2016), pp. 67-87.

Dabezies, J.M., Marín Suárez, C., Bañobre, C., del Puerto, L. y Rodríguez Iroldi, F. (2021). Encierros ganaderos en la frontera colonial de la Banda Oriental: El caso de los corrales de palmas del sureste del Uruguay. Latin American Antiquity, pp. 1-19. doi:10.1017/laq.2021.63

Horse Collin, Y. (2017). The relationship between the indigenous peoples of the americas and the horse: deconstructing a eurocentric myth. (tesis doctoral). University of Alaska Fairbanks, Alaska.

Treal, W., Belardi, J., Barberena, R., Brener, J., Carballo, F., Borrero, L., Conver, J., Hodgins, G., Admiraal, M., Craig, O., Lucquin, A., Talbot, H., Lundy J., Liu, X., Chauvey, L., Schiavinato, S., Seguin-Orlando, A., Le Roux, P., Lucas, M., Orlando, L., Roberts, P. & Lena, E. (2023). Interdisciplinary evidence for early domestic horse exploitation in southern Patagonia. Science advances, anthropology, 9(2023), 1-10.

Vidart, D. (1967). Caballos y jinetes. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. Scarpati Schmid, O. (2020). Mi alma de caballo. Argentina: Scarpati Doma India

Soy Alwina Murawski domadora Profesional de Caballos y CEO de Doma Natural Amura.

He dedicado mi vida a trabajar con caballos de todo tipo, desde potros de todas las edades hasta animales salvajes y con problemas de comportamiento, siempre respetando la naturaleza y el carácter único de cada caballo

[…] y salvaje frontera del oeste de Estados Unidos. Descienden de los caballos introducidos por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Estos caballos, de razas como el Andaluz y el Árabe, escaparon o fueron liberados, y se adaptaron […]